Dossier réalisé par Marina GRAESEL et Charlotte DA CUNHA – Master CMW Groupe 2

Le cinéma est né en 1895. On associe cette date anniversaire à la date de création du dispositif de “film”, inventé par des français bien connu de tous – les frères Lumière. Mais la notion de “cinéma” est plus complexe qu’elle n’en a l’air, et cette date ne représente qu’une étape sur les trois qui définissent le “cinéma” comme on l’entend aujourd’hui.

Après la création du cinématographe*, (dont le terme “cinéma” est l’abréviation) breveté le 13 février 1895 par les frères Lumière et la première projection publique des “vues cinématographiques”, résultats des tests de l’invention des deux frères, le 22 mars 1895, ce n’est que 10 ans plus tard que naissent les lieux dédiés à la projection de films : la salle Omnia Pathé, boulevard Montmartre à Paris, créée par la célèbre société Pathé et son équivalent aux États-Unis, avec les “nickelodeons”. C’est ainsi que naissent les premiers lieux dédiés au cinéma, qui standardisent la “séance de cinéma” comme on la connaît et on la consomme encore aujourd’hui : avec son programme, une heure précise de diffusion et une organisation hebdomadaire des séances.

Suite à l’invention du médium et l’ouverture de lieux dédiés, la troisième étape de la création du cinéma est associée à son élévation en tant qu’art à part entière. Jusqu’à cette troisième étape, le “septième art” n’était pas considéré comme tel. En effet, les frères Lumière ne se reconnaissaient pas comme des “artistes”, mais comme des inventeurs, industriels et scientifiques, cherchant à “saisir la nature sur le vif” en filmant le quotidien et ainsi “vaincre la mort” par la capture du “flux du vivant”. On est ici bien loin d’une expression artistique, et c’est peut être pour cette raison que le cinématographe et l’engouement qu’il avait suscité, notamment au cours de l’exposition universelle de 1900, ont fini par s’essouffler, comme l’avait prédit le père des deux frères : “Le cinématographe est sans avenir”.

Ce n’est qu’à partir des années 1910 que le cinéma commence à être perçu comme un art par une poignée d’individus, pour finalement s’imposer comme tel à partir des années 1930. Cette élévation a été permise, entre autre, par Ricciotto Canudo, critique italien et créateur du terme “septième art”. Dans plusieurs de ses écrits, et notamment Manifeste des sept arts (1923), Canudo décrit le cinéma comme l’art de la synthèse parfaite, qui comprend tous les arts visuels, et le place donc après les six arts “traditionnels” : l’architecture ; la sculpture ; la peinture et le dessin ; la musique ; la littérature ; la danse, le théâtre, le mime et le cirque. La création des “ciné-clubs”, terme créé par Louis Delluc, réalisateur, scénariste et critique de cinéma français né en 1890, contribuera à la reconnaissance finale accordée au cinéma. Les ciné-clubs avaient et ont toujours pour principe d’expliquer un film, que l’on diffuse par la suite et qui se termine par un débat entre le groupe d’individus passionnés ou non qui compose le club. Cette pratique a permis de recentrer l’attention sur un seul film à la fois, car à l’époque, plusieurs films, ou même les informations, étaient diffusés pendant une seule et même séance. Enfin, la mise en place de festivals dédiés, avec notamment le festival de Venise “Exposition d’art cinématographique” de 1932, achèvera d’imposer le cinéma comme un art, et plus seulement comme une industrie et un commerce.

Le cinéma a donc aujourd’hui 124 ans, et est reconnu comme “septième art” depuis environ 90 ans. Mais qu’en est-il de son histoire ? En effet, les scientifiques et chercheurs ne se sont que très tardivement tournés vers le cinéma et son histoire comme discipline et terrain de recherche à part entière de par sa reconnaissance tardive en tant qu’art. Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’un courant d’étude du cinéma comme objet d’histoire se développe, avec la création de l’AFRHC (Association Française de Recherche sur le Cinéma) en 1984 et l’avènement du champ historique français “histoire culturelle” dont l’un des pionniers est l’historien Pascal Ory.

Les premières sauvegardes et restaurations cinématographiques réalisées se sont inscrites dans ce mouvement et cet engouement scientifique, accompagnées d’une prise de conscience patrimoniale du cinéma. En effet, le cinéma permettant de reproduire, d’une certaine manière, le réel et se présentant comme témoin de notre histoire avec, pour ne donner qu’un exemple, les séquences capturées pendant la Seconde Guerre Mondiale, les acteurs du cinéma et les passionnés ont pris conscience de l’importance historique de ses séquences, et donc l’importance de les conserver et les restaurer pour les générations à venir. Mais les restaurations cinématographiques dès les toutes premières réalisées, ont engendrées de nombreux questionnements, notamment entre les acteurs qui collaborent sur ces restaurations (techniciens, historiens du cinéma, agents publics, ayants droits**…), mais aussi depuis l’arrivée du numérique dans le secteur, qui utilisait l’argentique et la photochimie jusqu’à lors pour restaurer les œuvres cinématographiques.

La restauration cinématographique par le numérique entraîne-t-elle des dérives ou représente-t-elle une plus value ?

Pour répondre à ce questionnement majeur, dans un premier temps, nous reviendrons sur l’histoire de la restauration cinématographique, afin de comprendre ses enjeux et ses fondements, puis nous chercherons à comprendre comment fonctionne la restauration numérique et ses avantages, à travers notamment trois entretiens que nous avons réalisés auprès de Dimitri Vezyroglou, Maître de conférences cinéma à l’université Paris 1, Chargé de cours en Master Cultures et Métiers du Web et enseignant à l’École du Louvre ; Marie Frappat, Maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Paris Diderot et Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) et directrice adjointe à la direction du patrimoine. Enfin, nous terminerons notre étude de la restauration numérique par les inconvénients majeurs qu’elle pose aujourd’hui.

Retour sur la restauration et la conservation cinématographique avant l’arrivée du numérique

Avant d’utiliser dans ses procédés le numérique, la restauration était argentique et photochimique. Les premières restaurations cinématographiques ont été réalisées à partir des années 1930, puis ont grandement évoluées dans les années 1960 et enfin ont connu la dernière évolution notable dans le milieu, dès la fin des années 1990, avec l’arrivée du numérique.

L’activité de restaurer des films comporte plusieurs aspects : techniques, scientifiques, historiques et esthétiques. La restauration intervient alors sur différents points du film, en partant d’une intervention sur la pellicule, en la reproduisant tout en prenant en compte les données chimiques, physiques et techniques des matériaux qui constituent le matériel de la pellicule, ainsi que les outils de reproduction. Mais la restauration intervient également à partir des connaissances amassées sur le film et son auteur, et des éléments narratifs identifiés sur les différentes versions du film disponibles.

Différents profils de professionnels travaillent et collaborent lors d’une restauration : les conservateurs, les archivistes, les techniciens, les ayants droits** et les historiens du cinéma. Mais la restauration, même avant l’arrivée du numérique, a connu plusieurs évolutions et plusieurs objectifs d’utilisation.

Les pionniers de la restauration des films dès les années 1930

Les premiers acteurs à s’être intéressé à la conservation, puis à la restauration cinématographique sont les cinémathèques. Créées dans les années 1930, par des passionnés du cinéma, elles ont pris à cœur de collecter et rassembler tous les films que les fondateurs des cinémathèques avaient aimés, avant qu’ils ne soient détruits par les industriels. En effet, à l’époque, aucun dispositif ne sauvegardait les films, et les industriels qui les possédaient les laissaient “s’autodétruire”, à cause de l’instabilité des matériaux qui constituent les pellicules (le nitrate majoritairement, extrêmement inflammable), ou encore les détruisaient tout simplement à cause du peu de rentabilité de l’exploitation de ceux-ci ou encore au moment du passage au cinéma parlant, en 1926 – 1927.

Les cinémathèques, suivant les pays, prennent alors des formes différentes : certaines dépendent directement d’instances étatiques, comme la National Film Library du British Film Insitute à Londres, et d’autres se structurent sous la forme de nouveaux départements des musées d’art déjà existants, comme le MoMa à New York. Enfin, d’autres cinémathèques sont issues d’initiatives privées, d’amateurs, de collectionneurs ou de cinéphiles, comme la Cinémathèque française d’Henri Langlois à Paris.

Les cinémathèques construisent alors leur activité autour de deux aspects : la conservation immatérielle, qui consiste à transmettre les films au public, en les projetant et les diffusant, ainsi qu’à réaliser de nouveaux tirages des films afin de les échanger et de les partager avec d’autres cinémathèques et ainsi développer leurs collections. Le second aspect de l’activité des cinémathèques concerne la conservation matérielle, qui a pour but de trouver les meilleures solutions de stockage des bobines et de tirer des contretypes*** des films sujets à des dégradations. Malheureusement, les transferts de films réalisés ont parfois conduit à la destruction totale des supports originaux. Mais le tirage de contretypes, cependant, constitue le premier pas dans la restauration cinématographique.

Entrent alors en scène les laboratoires et les techniciens, car les cinémathèques ne disposaient pas toutes des techniques et du matériel nécessaires à la conservation et à la restauration des films. Les laboratoires, jusqu’à cet instant, travaillaient majoritairement pour la production commerciale, soit en développant, tirant et montant des copies réservées à l’exploitation, soit en travaillant à la réalisation de tirages requérant une grande agilité et attention. Malheureusement, la qualité de l’image n’était pas toujours présente : les films en couleurs étaient dupliqués en noir et blanc, les poussières et les défauts du support d’origine étaient reproduits à l’identique, ce qui faisait perdre de la définition à l’image par exemple. Ces problèmes purement techniques, liés à l’outil argentique et photochimique, n’étaient pas la préoccupation principale des cinémathèques, car pour elles, à cet instant, le plus important était de conserver “l’histoire” du film, plutôt que son aspect visuel. Face à ses acteurs qui réalisaient et réalisent toujours aujourd’hui des tâches quotidiennes de conservation vis-à-vis des films, et plus rarement des restaurations, d’autres figures vont émerger et s’imposer comme les vrais premiers projets de restauration : Metropolis de Fritz Lang (1927) par Enno Patalas et Napoléon d’Abel Gance (1927) par Kevin Brownlow.

L’objectif d’Enno Patalas et de Kevin Brownlow était de retrouver le montage le plus complet possible, qui rétablirait la narration du film et son rythme. Pour rétablir ces films qui leur paraissaient mutilés, les deux hommes issus du monde du cinéma (le premier était critique et historien du cinéma, le second était collectionneur, monteur, cinéaste, documentariste et producteur) ont passé de nombreuses années à retrouver, récupérer et assembler des éléments de ces deux films. Toutefois, ils ne se souciaient pas de rechercher si d’autres versions des deux films existaient et s’ils n’étaient pas en train de contredire l’œuvre originale au final. Les deux hommes, connaissant bien les techniques de conservation et de restauration, n’ont pas hésité à manipuler, découper ou encore reconstruire les copies pour réaliser leur “reconstruction”, en préservant toutefois les originaux. Mais d’autres, dans cette même volonté de reconstruction – restauration, n’ont eu aucun scrupule à travailler directement sur les originaux, et ainsi détruire le film et son support original.

Deux camps s’affrontent alors : ceux qui veulent respecter l’œuvre originale, son montage et sa narration, et ceux qui veulent recréer toute la dimension “spectaculaire” du film, en apportant des modifications au montage et aux choix d’origine. Pour mieux comprendre cette tension entre les deux visions, prenons l’exemple du film Metropolis de Fritz Lang. Ce film a été restauré de nombreuses fois, par diverses personnes, dont Enno Patalas, comme nous l’avons vu plus tôt. Le musicien électro Giorgio Moroder, en a proposé une autre version raccourcie, colorisée, sonorisée et agrémentée de sous-titres en 1984 (nous reviendrons sur cet exemple plus précisément plus tard), alors que Enno Patalas a eu une démarche différente, qui ne changeait pas de l’esthétique initiale, celle de la version originale. Un même film, deux démarches et résultats radicalement différents. Mais au final, les deux démarches ne tentent pas de se rapprocher du film original, car dans un cas comme dans l’autre, les choix du créateur de l’œuvre ne sont pas respectés, tant dans l’aspect esthétique de l’image que dans le montage et la narration de l’histoire.

On constate que la restauration cinématographique, depuis ses débuts en 1930 à son évolution en deux camps distincts au cours des années 1970 – 1980, ne permet pas d’obtenir un objet, un résultat le plus proche possible du film tel qu’il a été vu à sa première sortie en salle, mais plutôt d’obtenir un nouvel objet, une nouvelle création permise par l’outil argentique, qui a énormément évolué entre temps (possibilité d’avoir du son – dialogues, musique et bruitages -, possibilité d’avoir une image en couleur et plus seulement noir et blanc, etc…).

La professionnalisation de la restauration dès les années 1980 – 1990

Alors que deux pratiques de la restauration cinématographique s’affrontent : le respect partiel de l’œuvre originale et la recréation d’une œuvre originale pour les goûts du public contemporain ; diverses réactions et actions se mettent en place, afin de professionnaliser la restauration cinématographique.

La Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), née en 1938, développe des commissions, en réaction aux archivistes, conservateurs et cinémathèques qui petit à petit ont élaboré dans leur coin des règles de conduite de la restauration, jamais centralisées et propres à chaque établissement. La commission technique née alors en 1960, la commission catalogage en 1968 et la commission programmation et accès en 1991. Dès la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, des archivistes et conservateurs commencent à élaborer des règles de restauration qui se veulent communes à tous les acteurs, tout en engageant des réflexions collectives sur une “éthique” de la restauration, pour tenter de l’encadrer. Par exemple, en 1986 à Canberra, pendant le congrès annuel de la FIAF, une des thématiques phares de l’événement était “Les problèmes techniques et éthiques de la restauration des films”.

Cependant, la FIAF ayant pour membre les institutions et donc les dirigeants de ces institutions ou encore certains services particuliers des cinémathèques, un grand nombre d’acteurs se retrouve donc “exclu” des réflexions et de la prise de décisions. Pour toucher d’autres typologies d’individus, des associations se forment : The Association of Moving Image Archivists prend forme en 1990, l’Association des cinémathèques européennes née en 1991 ou encore la Fédération des cinémathèques et archives de films en France en 1995.

Les actions menées par la FIAF et les associations se voient renforcer, notamment auprès du grand public, peut connaisseur du monde des films anciens, des films de patrimoines et des films restaurés, par l’arrivée de festivals dédiés aux questions de la conservation et de la restauration (la restauration représentant une branche particulière de la conservation cinématographique). Les “Journées du cinéma muet” de Pordenone naissent ainsi en 1982, et montrent au grand public des copies restaurées et conservées par les cinémathèques. Autre exemple marquant, le festival du “Cinema Ritrovato” de 1986, comme le spécifié Dimitri Vezyroglou, est un festival très apprécié du grand public, avec notamment un congrès sur les thèmes de la conservation, de la restauration et de la diffusion du patrimoine cinématographique, sujet qui passionne le grand public, à l’image des “Journées du patrimoine” et l’essor de ses fréquentations.

Face à toutes ces mesures prises par la FIAF, les associations et les festivals, les laboratoires commerciaux continuent à travailler sur diverses restaurations, mais les films anciens demandent des savoir-faire et des équipements particuliers et coûteux. Les films anciens sont sur des supports originaux fragiles, dégradés et sales, qui demandent des traitements particuliers dans les étapes d’essuyage, de tirage et de développement. Par rapport à des films “frais”, c’est-à-dire des films récents et tirés en série, les films anciens demandent des vérifications supplémentaires et des manipulations qui demandent une grande rigueur et de nombreuses précautions. Il faut tout d’abord nettoyer les champignons et moisissures présents sur la pellicule, réparer les perforations, les collures**** fragilisées, les déchirures et mesurer le retrait possible de la pellicule pour que les griffes des tireuses n’éclatent pas les perforations. Toutes ces étapes ne sont pas présentent dans la restauration et la copie de films “frais” et demandent du personnel qualifié et des techniques de plus en plus perfectionnées : le tirage par immersion, pour diminuer les rayures présentent sur le côté du support ; le Desmetcolor, qui permet de reproduire les couleurs des films muets, de façon très fidèle, alors qu’auparavant les films muets étaient conservés et copiés en noir et blanc, etc… Les laboratoires commerciaux, face à toutes ses techniques et ce personnel coûteux, ont pour la plupart fait le choix de ne plus travailler avec ses méthodes et ses machines, tandis que d’autres choisissent au contraire de se spécialisés dans le film ancien : le laboratoire hollandais Haghefilm en 1984, ou encore l’Immagine Ritrovata à Bologne, fondé en 1991, qui a formé treize personnes à travailler à la restauration, de la manière la plus fidèle, qui suit la déontologie discutée par tous les acteurs et les institutions du cinéma.

La démarche de formation du personnel mis en place par le laboratoire de l’Immagine Ritrovata va, à partir des années 1990, inspirer les responsables d’institutions. De nombreux programmes sont alors créés : l’école L. Jeffrey Selznick School of Film Preservation à Rochester en 1996 ou encore le programme « Archimedia » de l’Union Européenne. Toutes ses démarches, de certains laboratoires commerciaux et des institutions publiques, font naître une génération de professionnels de l’archivage, de la conservation et de la restauration, formés et sensibilisés aux nouveaux codes déontologiques (le « code d’éthique » rédigé par la FIAF en 1998) mais aussi à de nouvelles techniques. Mais ses nouveaux professionnels contribuent également à l’enrichissement des connaissances et techniques en alimentant le cinéma avec d’autres disciplines comme la philologie***** ou la restauration des peintures. Ces enrichissements ont permis d’adopter de nouvelles conventions, comme la systématisation de la documentation des restaurations par exemple.

Le monde du cinéma, et plus particulièrement le monde de la restauration a connu de nombreuses transformations. Des tâtonnements des débuts dans les années 1930, sur la bonne méthode à adopter pour restaurer les films et plus particulièrement les films anciens, en passant par les deux méthodes majeurs qui ont émergées et la professionnalisation des pratiques et des acteurs de la restauration, la restauration et la conservation cinématographique ont énormément évolué en l’espace de quelques dizaines d’années. Mais devant cette pratique encore jeune et fragile, qui voit encore ses acteurs avoir des démarches, des visions et des comportements différents, sans jamais trancher – les cinémathèques et leur volonté de préserver les films avant tout, et le monde de l’industrie, qui cherche à donner une seconde vie commerciale aux films – le numérique a engendré encore de nombreux changements et transformations dans ce secteur, qui en est encore à chercher ses codes et ses limites.

Les plus values de la restauration numérique

Le numérique au service d’une conservation et d’une restauration cinématographique publique

L’essor du numérique dans les années 1990 s’est progressivement imposé dans tous les domaines de notre société, notamment dans celui du cinéma. Ses nouvelles technologies ont permis de grandes avancées techniques, entre autres l’apparition d’une qualité d’image et de son en Haute Définition (HD), la possibilité d’intervenir sur l’image après le tournage, en post-production, et donc l’élaboration d’effets spéciaux. Mais elles permettent aussi de se séparer du support physique qu’est la pellicule au profit de fichiers immatériels, rendant alors la commercialisation et la diffusion des productions cinématographiques beaucoup plus facile. Peu à peu, quasiment toute la chaîne de production et de distribution s’est convertie au numérique, tant en outils de captation, de traitement des enregistrements, qu’en matériel de projection en salles.

Le phénomène s’est évidemment répandu au terrain du patrimoine cinématographique. Ces technologies apparaissent alors comme des solutions à certaines problématiques rencontrées par les institutions de conservation et de restauration liées à la sauvegarde des films anciens. En commençant par la dimension fragile de leur matérialité soumise à l’épreuve du temps, et même parfois à une grande inflammabilité. Ces objets deviennent alors dangereux mais aussi difficilement manipulables dans un désir de réparation et de transmission au public contemporain. Ils demandent donc d’être maniés avec une grande précaution et d’être entreposés dans des conditions spécifiques en termes de température et d’humidité. S’ajoute à cela la question d’espaces de stockages suffisamment grands pour conserver ces bobines dans la mesure où la production d’objets audiovisuels est conséquente et croissante. Le numérique semble répondre à cette peur de la perte du patrimoine cinématographique et aux interrogations liées à la capacité de le maintenir intact. L’État français, et plus largement l’Union Européenne, témoignent alors d’une réelle volonté de saisir les opportunités qu’offre ces nouvelles technologies en mettant en place différents dispositifs et subventions. Notamment dans le cadre du grand emprunt où est décrit un Dispositif d’Aide à la Numérisation des Films de Patrimoine (DANFP) qui a alloué une enveloppe de 750 millions d’euros en 2012 au CNC, dans l’objectif d’impulser les grands détenteurs de catalogues de films, soit les maisons de productions, à se rapprocher de cette figure étatique pour mener numérisations, restaurations et ré-exploitations des œuvres. Un accord fut même signé entre ces acteurs de l’industrie (Gaumond, Pathé, Studio Canal, etc.) et l’État, le 15 mai 2011, pendant le festival de Cannes spécifiant que ce dernier prendrait en charge 70% du budget des projets. D’autre part le CNC réserve aussi ses propres aides publiques à des objets cinématographiques déjà présentes dans ses collections (ses archives) ou alors appartenant à des ayants droits privés. Ces films ont une portée patrimoniale et artistique plus prononcée mais, ils sont moins connus et donc moins susceptibles de générer une rentabilité. C’est pourquoi l’institution peut alors régler jusqu’à 90% du montant du devis sous réserves de la décision d’une commission composée d’experts, tels que des techniciens, des diffuseurs ou encore des historiens du cinéma. Les films pris en charges sont choisis parmi la liste de demandes effectuées auprès de l’établissement en fonction, entre autres, de l’ancienneté du film, du nombre de copies existantes (d’exemplaires), de son apport historique et culturel, de l’engagement pris par le propriétaire ou l’ayant droit concernant la diffusion et l’accessibilité de l’objet ou encore, comme dit précédemment, de l’incertitude d’en générer du profit.

Et au delà des enjeux de conservation, en termes de gain de place et de protection des films, le numérique offre la possibilité d’intervenir sur l’image de façon plus profonde et plus précise pour effacer les défauts apposés par le temps sur la pellicule que la photochimie. En effet cette dernière ne permettait d’effacer les rayures et de nettoyer les poussières que de façon limitée. Et les nouvelles techniques digitales mettent à disposition des restaurateurs une “palette d’outils incroyable, […] incomparable avec ce que l’on avait auparavant quand on devait traiter matériellement, physiquement la pellicule.” selon Dimitri Vezyroglou. Il parle notamment de la restauration initiée par Studio Canal en 2012 de La Grande Illusion de Jean Renoir qui souffrait d’une très mauvaise qualité sonore : “il y a des moments où l’on entendaient pas très bien, la balance entre les dialogues et les musiques qui n’était pas bonne. Pour avoir vu la restauration, au moment où elle est sortie, c’était spectaculaire parce que l’on entendait le moindre mot du dialogue et on pouvait distinguer, la balance des sons était parfaite, le son était complètement nettoyé.”. Ces avancées ajoutent alors des étapes supplémentaires au processus de restauration. Après avoir vérifié l’état du support au niveau des collures, des perforations, mais aussi effectué des réparations directement sur le support, ainsi qu’enlever les poussières superficielles, la pellicule peut être ensuite scannée, image par image dans une résolution 2K, 4K ou encore 8K. Une fois le fichier numérique créé, il est alors possible d’effacer les imperfections liées à l’usure et donc de s’attaquer aux éclats de gélatine, aux poussières restantes éventuellement incrustée dans ce résidu pelliculaire, et ce jusqu’aux déchirures. Certains logiciels possèdent même une fonctionnalité permettant de supprimer ce type de défaut de façon automatique. Le technicien peut alors s’atteler à l’étape de l’étalonnage qui a pour objectif de restituer la colorimétrie de l’objet original, ainsi que la densité et les contrastes (des réglages concernant plus spécifiquement les films en noir et blanc). Ces avancées technologiques constituent de puissants outils pour sauver les films anciens de la dégradation et de la disparition. Et grâce à cela, il est encore possible de les diffuser au public contemporain, qui est bien présent comme en témoigne les nombreux festivals qui ont été érigés autour de ce thème tels que “Toute la mémoire du monde” qui se tient chaque année en mars à la Cinémathèque française de Paris, les “Giornate del cinema muto”, soit “Journées du cinéma muet” en français qui se déroulait à Pordenone, ou encore celui initié par la grande cinémathèque de Bologne “L’Immagine Ritrovata” ou “L’image retrouvée” depuis 1986. Et des sections spécifiques au patrimoine se sont même ouvertes dans de grands festivals plus connus, comme “Cannes Classiques” du festival de Cannes. Pour Dimitri Vezyroglou l’existence de ces manifestations culturelles sont l’expression d’une “passion pour le patrimoine qui s’est dégagée depuis une trentaine d’années environ, en France mais pas seulement”.

Le numérique comme protecteur de propriétés et d’héritages privés

Les techniques de conservation et de restauration numériques ne sont pas seulement profitables aux institutions. En effet, avant de faire partie d’un patrimoine territorial, les films anciens sont d’abord des créations de réalisateurs, qui eux aussi sont en proie à la peur de voir leurs œuvres se dégrader et disparaître. Le digital représente donc pour ces créateurs une grande opportunité de préserver leurs productions, ou de leur rendre lisibilité et éclat d’antan. Mais nous parlons ici d’objets datés, qui, pour la plupart, ont en réalité survécu aux personnes qui les ont créés. Ces pellicules représentent alors une partie d’eux-mêmes, qu’ils ont laissés derrière eux, une trace qui perdure après leur mort. Elles constituent pour leur famille et leurs descendants, un héritage porteur d’une forte valeur sentimentale. Ce patrimoine familial a donc une dimension très précieuse humainement parlant pour ces ayants droits. On peut aisément comprendre que ces héritiers soient animés par le désir de sauvegarder ces œuvres et de faire survivre d’une certaine façon leurs aînés. Mais ces individus peuvent se retrouver face aux mêmes problématiques que les institutions publiques, si ce n’est plus, dans la mesure où ils ne disposent ni des conditions et du savoir-faire nécessaire à la sauvegarde, ni du matériel que ces établissements possèdent. La dimension immatérielle du fichier numérique vient encore apporter des réponses à ces personnes, leur permettant de garder avec eux sous un autre format leurs bobines, sans acquérir d’équipement spécifiques ou de léguer en totalité leur héritage à un établissement spécialisé pour qu’il prenne en charge l’objet.

S’ajoutant à cela les dispositifs d’aides à la restauration numérique mis en place par l’État qui deviennent alors très pertinents et sont l’occasion pour ces ayants droits de profiter de la connaissance de spécialistes afin de réparer leurs pellicules avant d’en obtenir une copie non physique. Mais on constate que ces héritiers n’ont pas pour seule préoccupation de préserver leur patrimoine individuel, certains s’inscrivent et s’engagent dans une démarche importante de diffusion et de transmission. Béatrice de Pastre nous a notamment rapporté que Vera Clouzot, actrice et veuve du réalisateur d’Henri-Georges Clouzot, a coopéré avec Ghislaine Gracieux, une experte judiciaire en droits audiovisuels qui s’est spécialisée dans l’accompagnement des ayants droits, en permettant de remettre sur le marché les films dont elle est la détentrice pour l’anniversaire des 40 ans de la mort de son mari en 2017. Ils ont été rassemblés avec ceux appartenant à Studio Canal ou d’autres encore à TF1, et a résulté de cette collaboration entre ces différents acteurs, la valorisation d’une dizaine de productions de l’artiste. Des nouvelles exploitations qui se sont accompagnées d’une exposition à la Cinémathèque française, du livre Le mystère Clouzot de Noël Herpe, ou encore d’une rétrospective de l’ADRC (l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma). Tous ces évènements ont fait l’objet de plans de communication, ils ont attirés les journalistes, et furent l’occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir ces films et de transmettre un bout d’histoire du cinéma aux contemporains. Le numérique peut alors être perçu comme un facilitateur de transferts et d’accès au savoir, à la connaissance, à l’histoire cinématographique.

Le numérique comme outil de revalorisation d’œuvres oubliées détenues par l’industrie du cinéma

La conversion digitale du domaine du cinéma a aussi mené les grands acteurs actuels de cette industrie a commencé à considérer autrement leurs catalogues de fonds anciens. En effet, avant l’essor de ces technologies, la décomposition de la gélatine, le syndrome du vinaigre ou encore l’inflammabilité des pellicules, en somme l’effet du temps, n’étaient pas les seules causes de la disparition des films anciens. Les maisons de productions détruisaient ces objets, pour des raisons financières et commerciales. Elles sont avant tout des entreprises et leur but est de générer du profit avec les objets produits, leur mission est ainsi bien différente des institutions publiques. Alors lorsque des films tombaient en désuétude et se dégradaient jusqu’à ne plus être exploitables, il n’était pas envisageable de réaliser une restauration photochimique coûteuse pour simplement conserver une bobine sur une étagère. Cela représentait une perte d’argent, de temps et d’espace. Et donc du point de vue du marché il était logique de s’en débarrasser. Mais d’un point de vue historique et patrimonial cela est évidemment une grande perte, Marie Frappat parle alors d’une “destruction en masse des films”.

Mais le numérique change donc le regard porté par ces commerciaux sur leurs productions passées et offre la possibilité de leur donner une seconde vie d’un point de vue pécunier et de les exploiter à nouveau. Ce, grâce à des ressorties en salles par exemple, Béatrice de Pastre nous parle notamment de films dont “le box-office culmine à 30 000 – 40 000 entrées en salles, sur un an, un an et demi, ce qui est beaucoup par rapport à certains films neufs et frais qui sortent aujourd’hui, mais ce n’est pas non plus des millions d’entrées”. Mais il y a eu aussi le marché des VHS puis des Laser-Disc, des éditions DVD et désormais du Blu-Ray, mais qui restent des ventes assez aléatoires et instables. À cela s’ajoute également l’apparition de la VOD, mais qui, selon la directrice des collections du CNC, n’est pas pour l’instant “un modèle économique probant” au niveau des films de patrimoine. Cela permet tout de même aux industriels d’enregistrer quelques rentes à petite échelle. Mais ce qui a surtout relancé ces acteurs à donner de l’attention et à réinvestir dans les films anciens est l’apparition de la télévision. Alors que les salles de cinéma sont avant tout le lieu de lancement et de découverte de nouveaux films, la télévision, présente dans quasiment tous les ménages français désormais, devient un espace de rediffusion, et est animé par le besoin grandissant de remplir ses grilles de programmes. La télédiffusion est donc devenue l’opportunité de diffuser à nouveau ces productions audiovisuelles mais aussi la plus grosse source de revenus financiers pour ce type de films. Dimitri Vezyroglou évoque le montant de 6 000 euros pour trois passages sur la chaîne Ciné +, et 80 000 euros pour le même nombre de télétransmission sur Arte. L’entretien avec Béatrice de Pastre complète ces informations en ces mots : “La case Arte du lundi soir fonctionne bien, voir très très bien, avec plus d’un million de téléspectateurs et puis vous avez toutes les chaînes du câble, 6ter, Gulli, etc… qui font du film de patrimoine et à qui on ne pense pas […] il y a effectivement des ventes télé et pour un ayant droit c’est un apport important.”. L’industrie du cinéma puise donc à nouveau au fond de leurs catalogues pour exploiter ces œuvres laissées de côté, qui étaient destinées à l’oubli, pour les proposer à la télévision. Et pour certaines, celles avec le plus fort pourcentage de rentabilité, elles peuvent donc initier des ressorties en salles, éditions Blu-Ray, etc.

Mais il est tout de même à noter que ces rentes sont très relatives et ne sont en réalité possibles que grâce aux aides de l’État et de l’action du CNC. En effet avant de penser à la ré-exploitation de ces productions, il faut procéder à la transformation du support en fichier numérique. La numérisation d’une copie en bon état coûte entre 20 000 et 50 000 euros. Mais il est souvent nécessaire d’effectuer une restauration également, et le montant total de cette opération peut varier entre 80 000 euros et 200 000 euros. C’est le CNC qui permet à l’industrie du cinéma de percevoir des bénéfices en couvrant 70% de la facture des projets. Le numérique favorise donc une approche collaborative entre les différents ayants droits et les institutions publiques, comme pour le cas d’Henri-Georges Clouzot. Ces nouvelles techniques permettant de valoriser des productions oubliées afin qu’elles puissent rencontrées une audience friande du patrimoine, comme les experts ou les cinéphiles qui se rendent aux festivals spécialisés, le spectateur curieux et néophyte d’Arte, jusqu’au grand public, aux nouvelles générations, qui regardent diverses chaînes et qui se retrouvent héritiers de cette histoire.

Les dérives de la restauration numérique

Instabilité des outils numériques et mise en péril de l’éthique et de la déontologie de la restauration

Même si les acteurs du patrimoine s’accordent à dire que les dernières avancées technologiques apportent des outils très performants en termes de conservation et de restauration, ils restent très méfiants à leur égard car ils ne sont pas sans défauts. Et contrairement à la croyance commune que le numérique donnerait une réelle pérennité aux œuvres, il ne résout en réalité pas toutes les problématiques de sauvegarde. Tout d’abord on se rend compte que les fichiers digitaux ne sont pas plus stables que les bobines. Même si leur nature est immatérielle ils sont nécessairement stockés dans des supports physiques qui restent en proie aux effets du temps mais aussi à des dysfonctionnements. Dimitri Vezyroglou rappelle qu’un DVD a une durée de vie moyenne de 20 à 30 ans à peu près et que pour un disque dur, celle-ci s’élève à 5 ans. Dans le cas des instances d’archives, il s’agit de serveurs, soit “de disques durs géants qui font plusieurs pétaoctet de capacité”, qui ont pour rôle de conserver “des milliers de titres”, et ces machines nécessitent un entretien, une surveillance, des remplacements, de l’énergie et de la place. Marie Frappat indique dans son article que cela fait rentrer un nouveau professionnel dans la chaîne de la restauration qui est l’administrateur réseau. Celui-ci est en charge du bon fonctionnement de ces équipements complexes, les techniciens de conservation ne possédant pas la connaissance nécessaire pour cette mission. On observe alors finalement une complexification de la sauvegarde, ainsi que des coûts financiers et humains supplémentaires. À cela s’ajoute d’autres instabilités techniques, comme les formats de lecture qui évoluent, ainsi que les logiciels. Nécessitant alors de se rééquiper régulièrement, de vérifier la compatibilité des fichiers ou de les convertir. À savoir que ces manipulations peuvent aboutir à de la perte de pixels ou même de la corruption de données. Ce type de matériel paraît alors peu fiables, et même moins que les pellicules. Marie Frappat estime qu’en termes de sauvegarde des supports nitrate “on se rend compte que quand ils sont bien conservés et qu’ils ont été bien traités pendant toute leur histoire, etc, certes, certains se décomposent, mais dans l’ensemble on peut continuer de les conserver en l’état. Les films Lumière par exemple, les originaux existent toujours 120 ans après”. Et Dimitri Vezyroglou affirme que le support polyester, qui a succédé au nitrate et au triacétate, est “ininflammable mais en plus il résiste à l’épreuve du temps et on lui estime, dans des conditions évidemment de conservation, d’hygrométrie, température optimale, […] une durée de vie entre 300 et 500 ans”.

Au delà des propriétés de pérennité plus importantes par rapport au numérique, qui sont ici accordées aux pellicules, on retrouve un attachement particulier à ce type de support de par leur caractère initial et originel qui est porteur d’indices, de preuves de l’histoire du film permettant de comprendre les processus de sa création, du rythme du montage ou encore des techniques de trucages utilisés par le réalisateur à l’époque. Elles sont les témoins du passé cinématographique et sont ainsi très précieuses aux yeux des experts et des cinéphiles. Marie Frappat parle d’un “retour un petit peu du fétichisme de la pellicule et le tirage d’une copie film”, ainsi elle évoque des manifestations autour de cet objet comme des projections de certaines restaurations de Max Ophüls, qui sont ressorties sur pellicule en salles parisiennes. Elle mentionne également un festival où elle aimerait se rendre qui se déroule à Rochester, à la Georges Eastman House, spécialisé dans la diffusion de pellicules nitrate, une pratique interdite en France de par l’inflammabilité des supports. Mais qui donne accès à ce qu’elle appelle “la copie la plus pure”, et elle considère par ailleurs qu’en cas de restauration numérique, de toute façon, “on a à faire à un objet totalement transformé”. Pour elle le transfert digital induit automatiquement un changement de nature, l’objet n’est plus le même. De la même façon, Dimitri Vezyroglou évoque l’impossibilité actuelle de transférer parfaitement la balance des couleurs argentiques en numérique aboutissant à un décalage. Il affirme que ces types de différences sont “des choses qui, du point de vue du spectateur ordinaire, ne saute pas aux yeux, mais en réalité, il se passe toujours une sorte de mini-trahison de l’objet initial”.

Mais au delà de cette dimension fétichiste, ce fort intérêt pour l’objet pelliculaire se justifie par des cas de transformations beaucoup plus majeures qu’un léger décalage de colorimétrie lié à une incapacité technique. Nombreux sont les ayants droits ou propriétaires, autres que les institutions publiques, qui coupent des scènes, en ajoutent d’autres qui n’avaient pas été intégrées dans le montage initial, reconstruisent des images ou s’adonnent à des modernisations en termes de colorisation, de sonorisation, etc. Cela crée alors de nombreux désaccords entre les différentes parties d’un projet de restauration et sur le traitement des films anciens. Le CNC se retrouve à négocier avec les détenteurs des œuvres lorsque ces derniers veulent les modifier parce qu’aucune loi n’encadre directement le processus de restauration à proprement parler. C’est donc le Code de la propriété intellectuelle qui s’applique, même s’il n’est pas adapté aux œuvres de patrimoine, et donc le propriétaire de l’objet peut en faire ce qu’il souhaite. Seuls des principes éthiques et déontologiques ont été établis dans le milieu des archives, diffusés par la FIAF (comme nous l’avons vu plus tôt), mais ne représentent aucunement une autorité judiciaire, et n’a donc aucun pouvoir face à la propriété intellectuelle. Béatrice décrit alors la ligne de conduite du CNC de cette façon : “Nous, on est attachés à restituer l’œuvre telle que le spectateur l’a découvert en salle quand il est sorti la première fois”, et ajoute un peu plus tard lors de notre entretien : “À partir du moment où il y a ce respect du travail, de la culture et de la technologie qui a donné lieu à cette œuvre, la restauration est réussie. À partir du moment où vous fabriquez quelque chose qui devient incompréhensible, pour le spectateur, pour l’historien, alors là, c’est raté. C’est raté, c’est dangereux, parce que vous effacez toute possibilité de compréhension du film pour les générations à venir. Puisque le matériel d’origine il va quand même disparaitre un jour ou l’autre”. Elle s’inscrit ainsi dans une démarche respectueuse et historique, le CNC s’engage à ne pas trahir le caractère de reproductibilité et d’indicialité****** du cinéma. Ce sont donc pour des raisons de pérennité et de conservation de l’objet original que l’institution préfère les supports physiques au numérique et produit des retours sur pellicule dès qu’il arrive à convaincre le propriétaire ou l’ayant droit d’inclure cette étape dans le processus et donc dans le budget alloué à la restauration.

Quand les auteurs confondent restauration numérique et nouvelle version

Une des figures problématiques des détenteurs de droits pour les institutions publiques sont les créateurs, les propriétaires initiaux des œuvres. Dans son article, Marie Frappat écrit : “La participation des réalisateurs eux-mêmes est en général très risquée, car ceux-ci veulent presque toujours en profiter pour refaire et améliorer leur œuvre”. Et lors de notre entretien, elle a également abordé ce sujet : “les films récents, quand les auteurs sont encore en vie, ressortent aussi très souvent sous le label restauration, mais en fait ce sont des remontages, ou des nouvelles versions du film, […]. C’est normal, si vous relisez des choses que vous avez écrites il y a 5 ans, vous allez trouvez que telle ou telle phrase était pas bien écrite, etc, que votre paragraphe il irait mieux là, que votre paragraphe il est trop long, ben là c’est pareil”. Quant à Béatrice de Pastre, elle nous rapporte une de ses lectures sur ce thème : ”j’ai lu récemment une interview de Rappeneau, qui suite à la restauration financé par le CNC de Cyrano de Bergerac on lui dit : “Et pour vous, quel est l’intérêt de restaurer vos films ?” et il dit “Pour revoir le montage”, c’est pas fait pour ça une restauration”. Il apparaît alors que ce type de projet représente pour ces auteurs l’occasion de rééditer leurs œuvres en les modifiant, que ce soit pour faire disparaître des défauts, des oublis qu’ils n’avaient pas perçus lors de leur production. Mais aussi pour revoir le montage ou encore insérer des effets qu’ils voulaient produire mais que les techniques de l’époque ne permettaient pas.

Cette volonté des réalisateurs de profiter d’une restauration pour intervenir sur les éléments qui leur provoque insatisfaction est confirmée par Luciano Berriatua, réalisateur, historien du cinéma et restaurateur de films, lors de son intervention à la journée de rencontre du festival “Toute la mémoire du monde”. Il ouvre sa prise de parole ainsi : “Restaurer c’est pas la même chose pour les ayants droits et pour les archives. Par exemple, moi je suis un metteur en scène et j’ai des films que j’ai tourné et que l’on doit restaurer, parce que ils ont vieillis et les couleurs deviennent rouges dans les copies, etc. Mais qui va faire ça ? L’archive. Alors, l’éthique de l’archive doit imposé de ne rien toucher au film tel qu’il est sorti dans les salles, ça c’est l’éthique véritable. Mais, mon éthique c’est la contradiction totale, parce qu’en partie je travaille dans les archives et en partie je suis metteur en scène. Et je veux changer beaucoup de choses parce que je ne suis pas très content de ce que j’ai fais à l’époque. Alors c’est la schizophrénie totale. Qu’est-ce que je peux faire ? […] Les archives ne doit jamais me laisser restaurer mes films. Parce que la partie mauvaise de moi va sortir pour faire un autre film. Alors c’est le problème principal pour moi de la restauration. Parce qu’il y a deux restaurations différentes. La restauration des ayants droits, la maison de production, et la restauration de patrimoine, des archives. La responsabilité est très différente”. Par la suite, il compare le cinéma à l’archéologie en tant que témoin de l’histoire que l’on doit préserver pour permettre aux générations futures de comprendre les techniques de l’époque. Ici Luciano Berriatua reconnaît que les auteurs veulent se saisir de ces opportunités pour créer une nouvelle version du film, et il incombe aux institutions publiques de s’opposer aux demandes de trahison de l’œuvre.

Le poste de Béatrice de Pastre l’inclut dans le processus des restaurations, et elle est en contact direct avec les personnes initiant ces projets. Elle a donc plusieurs anecdotes de conflits rencontrés, dont une qu’elle nous a partagé concernant une restauration effectuée en numérique. Celle du Le Joli Mai de Chris Marker et de Pierre Lhomme, où déjà lors de la restauration photochimique de 2009 le premier des deux réalisateurs avait exigé de supprimer 14 minutes de séquence. Une deuxième en numérique a été effectuée par la suite en 2012 et, Chris Marker étant décédé, c’est Pierre Lhomme qui a énoncé seul ses souhaits quant au projet. Cette fois-ci encore, a été demandé une coupe de 7 minutes. Et la directrice des collections a dû entamer un travail de négociation : ”Donc là on a discuté, minute à minute, séquence par séquence, voilà et on est arrivé à une coupe de 4 minutes et quelques sur laquelle il ne voulait pas céder”. Elle s’est faite représentante et protectrice de l’œuvre, comme Luciano Berriatua le recommande mais elle ne possède malheureusement pas les droits, et de ce fait elle nous avoue : “on discute toujours, après y en a un qui doit céder. C’est plus souvent nous, parce qu’effectivement, nous ne sommes pas les auteurs ou les représentants des auteurs”. Ces effacements sont compliqués à accepter en particulier dans ce cas où il s’agit d’un film de 1962 sur la France “avec une richesse documentaire extrêmement forte, et tout un aspect politique, parce que c’est juste à la fin de la guerre d’Algérie” pour Dimitri Vezyroglou.

Ainsi les principes éthiques et déontologiques ne sont pas toujours respectés de par des motivations qui divergent entre les différentes parties d’un projet de restauration, cela complexifient leurs échanges, leurs rapports et le travail collaboratif. Les possibilités qu’offrent le numérique sont très tentantes pour les créateurs, et accentue leur envie d’améliorer leur travail aux risques de travestir l’histoire.

La restauration numérique au service de la rentabilité de l’industrie du cinéma

Le numérique a également fait entrer en mutation l’industrie du cinéma, mais pas seulement en termes d’équipements et de revalorisation d’œuvres qu’elle vouait à la destruction. Tout d’abord les laboratoires photochimiques se sont retrouvés démunis face à cette transition abrupte. Marie Frappat nous en rappelle les conséquences : ”il faut imaginer que les laboratoires tiraient quotidiennement des milliers et milliers de mètres de pellicules et il y a eu une énorme crise, toute la chaîne de diffusion des films a été convertie au numérique, il y avait plus de raison de tirer de pellicules, donc il y a eu de grands plans de licenciements de laboratoires”. Et Marie Frappat perçoit alors le Dispositif d’Aide à la Numérisation des Films de Patrimoine comme un soutien de l’État envers ses structures, afin qu’elles puissent continuer de travailler le temps qu’elles s’adaptent à ce tournant qui inclut de nouveaux équipements en termes de machines et de logiciels, mais aussi un nouveau savoir-faire à apprendre. L’historienne nous affirme également que l’introduction du digital dans ces établissements privés fait accroître le risque de trahisons des œuvres. En cause, le type de relation qu’ils entretiennent : il s’agit ici d’un client, d’un commanditaire qui s’adresse à un prestataire. “Les laboratoires ils sont plutôt là pour exécuter, ils font des devis”, et leur objectif est commercial. La déontologie qui est diffusée dans le milieu cinématographique a ici une valeur encore plus faible sans le symbole de l’État. Elle nous a énoncé quelques unes de ces règles, notamment : “le grand principe qui est diffusé […] dans le milieu des archives de films, en fait c’est de dire systématiquement ce qui a été fait sur la restauration comme dans le domaine de l’art, mais c’est un grand principe qui est, comment dire, qui est pas forcément appliqué […] déjà dans le domaine des cinémathèques et archives de films, […] mais alors dès qu’on en sort il l’est encore moins”. Elle nous mentionne également un autre protocole, celui de “la réversibilité, c’est à dire que si vous touchez à un film, si vous faites la restauration d’un film, il faut être sûr que l’on pourra revenir en arrière. Les techniques dans 10 ans auront évoluées, les personnes auront évoluées, les connaissances auront évoluées, on trouvera peut-être une autre copie”. Dimitri Vezyroglou apporte encore plus de doutes quant au respect des bonnes pratiques de restauration : “beaucoup de restaurateurs aujourd’hui, depuis le passage au numérique ont pour réflexe, quand ils ont une copie à restaurer, une copie en mauvaise état pour une raison ou pour une autre, c’est d’abord on fait un scan, et puis après on travaille sur le fichier numérique, avec tous les outils numériques”. Enfin Marie Frappat nous rappelle aussi que ces nouvelles technologies “ont été à la base conçus pour la post-production en fait, pour les effets spéciaux, ce genre de choses, et ces outils ont été donc appliqués à la restauration”. La directrice du CNC émet par ailleurs des critiques sur les fonctionnalités de ces logiciels, notamment celle qui permet d’effacer de façon automatique les imperfections, telles que les rayures et les poussières, qui peut causer également des pertes d’éléments visuels qui font partie intégrante du film et nécessite un contrôle de la part du technicien en charge. Une vérification qui n’a pas été effectuée par exemple pour des flocons de neige qui ont disparus de la version restaurée Les parapluies de Cherbourg. Leur utilisation favorise des comportements qui mettent en péril le respect des différents principes et la préservation des originaux.

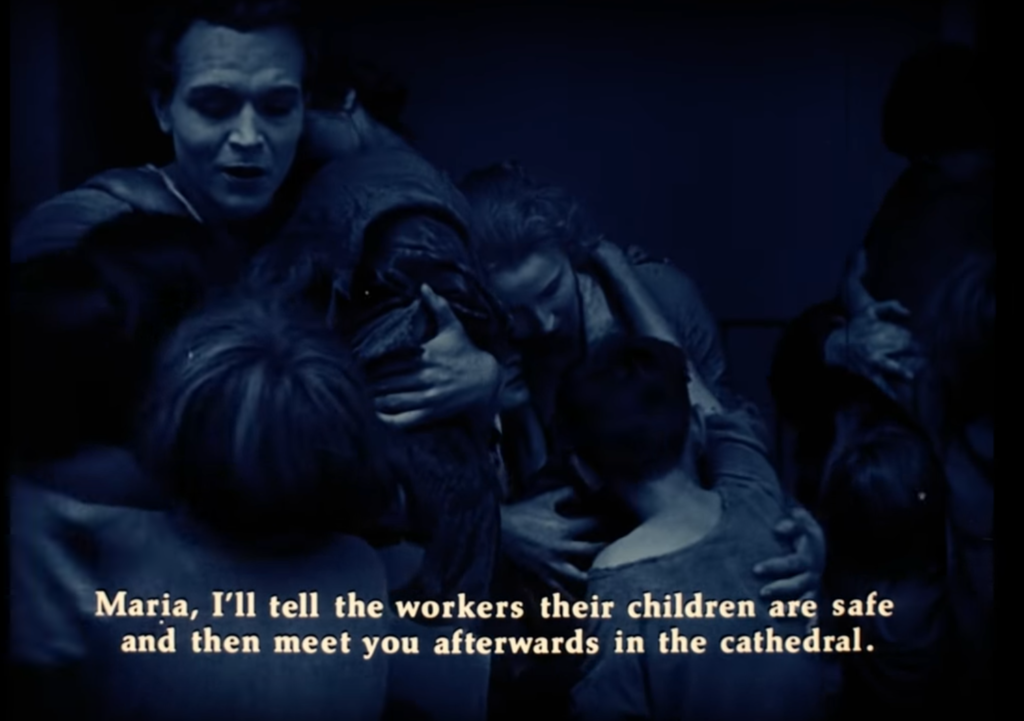

Plusieurs cas de restauration témoignent d’un respect de l’œuvre et de son histoire mis de côté au profit d’une modernisation ou d’une simplification de l’objet dans l’objectif de l’adapter en fonction des goûts contemporains et de le rendre plus accessible au public. Le cas le plus éloquent est celui de Metropolis réalisé par Fritz Lang et restauré par Giorgio Moroder en 1984, que Marie Frappat nous a mis en lumière. Celui-ci a apporté beaucoup de modifications au film original, muet et en noir et blanc. Tout d’abord il l’a colorisé et sonorisé, avec des morceaux de musiques électroniques contemporaines. Mais il a aussi supprimé les inter-titres qu’il a remplacé par des sous-titres, et il a même ajouté des titres séquentiels de sa propre création. Il a modifié le rythme du montage, créé un effet de brouillard sur une des scènes, et a éliminé en tout plus de 260 mètres de prises de vues. Marie Frappat affirme alors que “ça a fait scandale dans le domaine des cinémathèques, ça a été en même temps un énorme succès public”, et en effet ici on ne peut plus réellement parler de restauration, mais plutôt d’une reprise, d’une réinterprétation, et elle a été diffusée à grande échelle : à Paris elle est restée 6 mois à l’affiche en salles, et au Japon elle aurait généré 300 000 dollars en seulement 9 jours. Cette large diffusion de cette nouvelle version, appelée par défaut restauration, est effectivement très problématique de par de nombreux anachronismes techniques et esthétiques qui peuvent être assimilés comme faisant partie de l’original de 1927 par les spectateurs, et cela produit un dysfonctionnement dans la transmission de l’histoire. Un autre exemple qui a remué le milieu des archives est celui de la restauration de Serge Bromberg, directeur de la maison de production Lobster, du Voyage dans la Lune, réalisé initialement par George Méliès en 1902. Ce projet a été mené à partir d’un morceau d’une copie couleur trouvée en Espagne, cette portion a servi à la colorisation de tout le film et a été présentée par Lobster comme “la version originale en couleur”, comme indiqué dans leur communiqué de presse. Or d’autres versions couleurs ont été produites avant celle-ci, en effet chaque film était colorisé à la demande et à la main par plusieurs coloristes, les couleurs différaient donc entre chaque exemplaire. Autre élément problématique : les drapeaux de cette copie faisaient figurer des drapeaux espagnols et lors de sa restauration ceux-ci ont été modifiés en drapeaux français. Marie Frappat parle alors ici de “simplification de discours”, et nous avons à la fois une trahison de l’objet et un mensonge porté au public. Lors de son intervention à festival “Toute la mémoire du monde”, Luciano Berriatua avait aussi mentionné ce type de communication mensongère dans son discours, en disant qu’un travail de reconstitution était un vrai travail de recherche mais qu’il était nécessaire, en cas de modification de l’œuvre, de l’indiquer.

À cela s’ajoutent d’autres actes de la part du secteur de l’industrie du cinéma qui démontrent peu d’investissement dans la conservation des oeuvres. Dimitri Vezyroglou nous informe que dans le cadre du dépôt légal mis en place en 1977, il est exigé que tout film diffusé en France doit faire l’objet d’un dépôt d’une copie auprès du CNC. Or les producteurs préfèrent donner des DCP (Digital Cinema Package), soit des petits disques durs contenant le film en question, au lieu de tirer une copie sur support physique, parce que cela coûte moins cher à produire. Mais il faut rappeler que les fichiers numériques ont une pérennité bien inférieure aux pellicules polyester et que cela continue de compliquer les conditions de sauvegarde pour l’institution publique. De plus il arrive également que, pendant et après le processus même d’une restauration d’un objet cinématographique, soit ordonné l’interdiction de diffuser d’autres copies. Marie Frappat qualifie alors cette pratique d’ “embargo” et l’explique par les visées commerciales des maisons de productions. C’est le cas de Studio Canal qui n’autorise que la projection de sa version restaurée de La Grande Illusion de Jean Renoir.

En effet même si le numérique a permis à l’industrie du cinéma d’accorder de nouveau de l’importance à leurs films anciens, le traitement de ces derniers est réalisé en vue d’une rentabilité. C’est pour cela qu’ils engagent des transformations lors des restaurations, afin d’adapter ces productions à l’œil et au goût du public contemporain, afin d’avoir plus de chance de le séduire et de l’attirer. Le succès Metropolis, revisité par Giorgio Moroder, fait effectivement miroiter qu’il est possible de générer du profit en trahissant l’objet. Cela entraîne toujours plus de discordes et de débats entre les différents acteurs au sein du milieu cinématographique.

Conclusion

La restauration cinématographique, depuis sa naissance dans les années 1930 jusqu’à nos jours, a connue de nombreuses transformations. Née de la passion de cinéphiles qui ne supportaient plus de voir les films qui les avaient fait aimer le cinéma disparaître, soit parce qu’ils étaient fragiles à cause de leur support nitrate pour la majorité et finissaient par “s’autodétruire”, ou encore parce que l’industrie du cinéma ne leur trouvait pas la rentabilité “nécessaire” pour les conserver et donc finissaient par les détruire. La restauration a été, au moment de sa création et de son implantation dans le milieu cinématographique, un instrument de “sauvetage”, désorganisé, sans réel acteur identifié, à part les cinémathèques avec une démarche plus proche de la conservation que de la restauration, et s’organisant sans règles précises.

Les cinémathèques ne possédant que très peu de ressources techniques et du matériel nécessaires, les laboratoires commerciaux et leurs techniciens firent alors leur entrée. Bien loin de leur travail de production commerciale, les laboratoires utilisèrent leurs connaissances techniques, mais les limites de l’argentique et de la photochimie ne garantissaient pas toujours de bons résultats, et les cinémathèques choisirent alors de conserver “l’histoire” des films, plus que leurs visuels. En parallèle à cette démarche, d’autres acteurs du cinéma réalisèrent les “premières restaurations”, démarche qui consistait cette fois à réaliser le montage le plus long possible d’un film qui paraissait mutilé, et à partir de recherches sur le film encore limités (trouver le plus de copies du film pour pouvoir les assembler en une unique, sans soucis de respecter ou tout du moins de tenter de restituer le film originel), donnant ainsi des résultats pour la plupart éloignés du film initial sorti en salle à l’époque de sa création. Pire encore, ces restaurations ont engendrées parfois la perte de films originaux, lorsque ces “restaurateurs en herbe” n’avaient que peu de respect pour le matériel initial, et réalisaient des coupes physiques, à même la bobine originale.

À partir des années 1970 – 1980, deux camps s’affrontent et deux définitions d’une “bonne restauration” s’opposent : ceux qui veulent une restauration la plus proche possible du film original, qui respecte au maximum les techniques, choix esthétiques, etc, du créateur ; et ceux qui veulent redonner le caractère “spectaculaire” des œuvres, en réalisant des restaurations qui n’hésitaient pas à ajouter ou supprimer des éléments et séquences par rapport au film initial. Pour tenter de remédier à ses divergences de visions de la restauration cinématographique, les acteurs du cinéma et de la restauration tentent de se professionnaliser dans les années 1980 – 1990, donnant pour résultat des règles de restauration pour tous, mais qui par leur caractère seulement déontologique, n’obligent en rien les acteurs à les suivre, et ne va donc pas empêcher les pratiques d’être différentes, et parfois destructrices pour les films et l’histoire du cinéma.

L’arrivée du numérique dans le secteur dès les années 1990, n’a fait qu’accentuer les divergences d’opinion. Grâce à ces nouveaux outils, permettant de toucher et modifier encore plus en profondeur les films, sont nés des films particulièrement retouchés, dans leur narration comme leur esthétique, créant ainsi des films radicalement différents des originaux, avec des effets qui n’existaient pas à l’époque de leur création, et créant ainsi des distorsions historiques et techniques, induisant le spectateur contemporain en erreur, tout cela en ayant une mention “film restauré”. Mais le numérique a aussi apporté de réelles avancées dans le milieu de la restauration, permettant d’accéder à des films jugés trop abîmés à l’époque pour pouvoir être restauré avec l’outil argentique, et nombre d’acteurs, notamment ceux que l’on a interrogé, s’entendent à dire que l’outil numérique représente un vrai plus pour la restauration.

Mais alors, quel est le réel problème dans la restauration cinématographique ? À travers cette étude, on se rend compte que le numérique n’est qu’un facteur aux problèmes que rencontrent les restaurations. Il n’est qu’un outil, tout comme l’argentique, dont c’est l’utilisation faite, les parties prenantes des projets de restauration et les “règles” qui entourent ces projets, qui sont les facteurs de ses dérives. Le numérique n’a fait que mettre un peu plus en lumière les dérives et désaccords du milieu. Malgré la professionnalisation du secteur de la conservation et de la restauration cinématographique, aucunes lois et aucuns moyens de sanction n’existent, laissant les acteurs libres de faire ce qu’ils souhaitent. Des institutions, comme le CNC, se retrouvent alors pieds et poings liés, face aux seuls acteurs des projets possédant des droits et ayant le pouvoir de décision : les ayants droits et les propriétaires. Les ayants droits sont pour la plupart étrangers au monde du cinéma, ou font parti de l’industrie cinématographique (producteurs…) et ne connaissent pas forcément l’histoire du cinéma, mais même lorsque ce sont les créateurs du film originel eux-mêmes, le produit initial n’en est que plus changer et modifier.

Quel avenir pour la restauration cinématographique ? Les outils, numériques ou argentiques, n’étant pas les causes des dérives, les plus gros enjeux de la restauration vont être de réussir à mettre tous les acteurs (conservateurs, historiens, ayants droits, techniciens…) d’accord sur une seule et même “charte de la restauration cinématographique”, et de constituer une autorité, qui pourra sanctionner les dérives qui auront été établis préalablement, pour ne plus laisser l’ayant droit ou le propriétaire comme seul juge de la restauration. La restauration cinématographique est encore un secteur jeune – il a moins de 100 ans – et il doit trouver ses limites et se structurer, afin que le cinéma et son histoire n’en sortent que plus grands et qu’ils continuent d’émerveiller les spectateurs du monde entier, à travers les époques et les styles.

Définitions

Cinématographe* : Appareil servant à enregistrer des photographies animées et à les projeter sur un écran.

Ayants droits** : Un ayant droit est une personne ayant acquis un droit d’une autre personne. Un ayant droit est le plus souvent un membre de la famille de la personne dont elle tire son droit, mais ce n’est pas toujours le cas. Un ayant-droit peut être une personne physique ou une personne morale (une société, une association…). Dans cette étude, se sont les ayant-droits au regard du droit d’auteur (héritiers, sociétés de distribution…).

Contretype*** : Duplicata d’un phototype négatif ou positif obtenu par contact.

Collure**** : Soudure servant à racoler deux plans de montage d’une pellicule cinématographique.

Philologie***** : Ancienne science historique qui a pour objet la connaissance des civilisations passées grâce aux documents écrits qu’elles nous ont laissés.

Indicialité****** : Valeur d’indice, de preuve.

Annexes

Annexe 1 : Grille de questions (classée par enjeux)

La restauration cinématographique numérique et son fonctionnement technique :

Qu’est ce que la “restauration numérique” ? Quelle est la vocation de la restauration ? Son but ? Son utilité ? Son fonctionnement ?

Pourquoi restaure-t-on des films (purement technique ou plus encore) ?

Pourquoi “restaurer” et pas seulement “copier” ? Quelle est la différence entre “numérisation” et “restauration” ?

Quels types de recherches sont réalisées pour la restauration ? Sur l’œuvre ? Le réalisateur ?

À quel moment parle-t-on de “version originale”, de “version restaurée” et de “nouvelle oeuvre” ? Définissez-nous ses termes selon vous.

Est-ce que l’on restaure et conserve les films tout par le numérique ou le numérique ne permet pas de tout restaurer ? Y-a-t-il des limites à la restauration numérique ?

Comment fonctionne la restauration numérique et quels sont les (nouveaux) outils que l’on utilise dans le numérique ?

Pourquoi les nouveaux logiciels et outils favorisent la perte de données et contenus ?

C’était quoi la “restauration” avant le numérique ? Qu’est-ce que le numérique a changé?

Quelles sont les contraintes et avantages liés au support argentique ? Quelle forme prenait-il ?

Quelles sont les contraintes et avantages liés au support numérique ? Quelle forme prend-il aujourd’hui ?

Y-a-t-il eu des cas de pertes de film avec le numérique / depuis le numérique ?

Quel est le premier film qui a été restauré ? Pourquoi a-t-il été restauré ? Par qui ? Comment, par quel procédé ?

L’histoire de la restauration cinématographique numérique :

Quels sont les critères de sélection pour qu’un film soit restauré ?

Qui peut demander une restauration ? D’où est ce que ça part ?

Pensez-vous que les vieux films font l’objet d’un nouvel engouement depuis les 20 / 30 dernières années ?

Définition d’un “film patrimoine” ? Pourquoi ressort-on des films de patrimoine ?

La restauration de film ne concerne-t-elle que des “vieux films” ? Si non, quels autres films la restauration prend en compte ?

Quel public pour un film restauré ? Ouvre-t-on un public ? Le séduit-on ? Et la restauration devient-elle un outil pour tout cela ?

Est-il possible d’envisager une restauration en fonction du public (du moment de sortie de l’œuvre) et pas seulement du réalisateur ?

La restauration implique-t-elle forcément le respect de l’œuvre originale ?

Dans le cas de retouches demandées par le réalisateur au moment de la restauration, peut-on encore parler de “restauration” ?

À partir de quel moment la “restauration” devient “transformation / modification” ?

Quels exemples de controverses y-a-t-il eu dans le monde de la restauration ?

Les aspects économiques de la restauration cinématographique numérique :

Combien coûte une restauration ?

Quels types de subventions existent pour la restauration de film ?

Qui peut bénéficier de subventions pour restaurer un film ?

Quelles sont les retombées économiques (s’il y en a) ? Et à qui ça revient ?

Le droit français et la restauration cinématographique numérique :

Y-a-t-il des lois qui régissent la restauration ?

Qui a le droit d’ordonner des corrections en dehors du réalisateur / et du nettoyage ?

Quelles sont les dérives possibles et reconnues par le droit (ou non) ?

Quelles peines peuvent être engagées ?

Avis personnel sur la question de la part des personnes interrogées :

Est-ce qu’on restaure des films de la même manière dans le monde, suivant les pays?

Trouvez-vous que les italiens (ou un autre pays) sont en avance sur la restauration par rapport aux français, d’un point vu technique et / ou historique (éthique) ?

Qu’est ce que vous pensez de la restauration ?

Annexe 2 : Entretien avec Dimitri Vezyroglou – 13/11/18

Dimitri VEZYROGLOU, Maître de conférence cinéma à Paris 1, Chargé de cours en Master CMW et Enseignant à l’École du Louvre – Dites-moi donc, votre sujet précisément vous l’avez formulé déjà comment ?

Marina GRAESEL – La problématique on l’a posé de la façon suivante : « La restauration cinématographique par le numérique, dérive ou plus value ? »

Dimitri VEZYROGLOU – D’accord. D’accord très bien. Il y a une autre personne par ailleurs que vous devriez rencontrer, mais je vous l’avais déjà citée, c’est Béatrice de Pastre.

Marina GRAESEL & Charlotte DA CUNHA – Oui.

Charlotte DA CUNHA – Oui on est rentrées en contact avec elle aussi.

Dimitri VEZYROGLOU – Vous êtes rentrées en contact avec elle aussi. Et elle vous a répondu ?

Marina GRAESEL & Charlotte DA CUNHA – Oui.

Dimitri VEZYROGLOU – Vous avez de la chance (rires). Non mais je l’a connais très bien et je sais que au poste où elle est malheureusement, enfin malheureusement…

Charlotte DA CUNHA – Elle est très très occupée.

Dimitri VEZYROGLOU – Oui elle est très très occupée, mais bon sur ce sujet là, elle a vraiment une expertise qui vous sera très très utile. Vous êtes allé chercher du côté des laboratoires aussi ou pas ?

Marina GRAESEL & Charlotte DA CUNHA – Oui.

Charlotte DA CUNHA – On a essayé de rentrer en contact avec le laboratoire…

Marina GRAESEL – Image Retrouvée.

Dimitri VEZYROGLOU – L’image retrouvée oui…

Marina GRAESEL – Mais on a pas eu de réponse par mail pour l’instant, mais on va essayé de les contacter par téléphone du coup.

Dimitri VEZYROGLOU – Oui oui insistez un peu.

Charlotte DA CUNHA – On laisse un petit délai, on a envoyé le mail la semaine dernière et puis on va appeler d’ici demain.

Dimitri VEZYROGLOU – Oui oui, et puis bah peut être que Béatrice vous orientera vers un autre laboratoire, chez Kodak ou autre. Parce que c’est vrai que eux, ils sont directement confrontés à ça. Et pour peu qu’il y ait des gens aussi qui, enfin ce qui sera intéressant avec Béatrice c’est que c’est quelqu’un qui n’est pas une restauratrice elle-même mais elle dirige les collections du CNC et elle y travaille depuis suffisamment assez longtemps pour avoir vécu ce passage justement de la restauration argentique à la restauration numérique. Sur lequel moi je pourrais vous dire un certain nombre de choses, alors oui autre chose… Autre ressource que vous pourriez, si vous l’avez pas déjà fait, consulter assez facilement, faudrait aller chercher ça sur le site de la cinémathèque française, c’est l’enregistrement / captation des Journées d’étude, enfin ils appellent ça « colloque » mais c’est pas vraiment un colloque, c’est une série de conférences qui se font en ouverture du festival « Toute la mémoire du monde ». Le Festival – Toute la mémoire du monde est un festival qui se tient tous les ans au mois de mars. Et d’ailleurs ça vaudra peut être le coup que vous… je ne connais pas le programme de la journée de conférences en ouverture du festival cette année, aux alentours de la mi-mars. C’est un festival avec pour sous-titre « festival international du film restauré », donc vraiment un festival sur la question de la restauration, avec essentiellement des projections, des ciné-concerts, etc. Il y a eu notamment une année dédiée à la couleur pendant la journée d’ouverture / la journée de colloque. Durant cette journée, il y a eu l’intervention d’un professionnel d’une société qui produit les outils numériques qui permettent la restauration, dont notamment les techniques de transfert et de reproduction de la couleur de l’argentique au numérique. Ce sont des choses très techniques, mais en même temps, à partir de ces questions très techniques, ont peut inférer des réflexions plus larges, à la fois en matière, on va dire, d’éthique de la restauration et concernant les pratiques, le professionnel expliquait que les outils que l’on a aujourd’hui, sont très très avancés mais que l’on arrive pas, pour des questions de physique, à caler la balance des couleurs telle que l’on peut l’obtenir avec l’outil numérique sur celle de l’argentique, en tout cas sur celle de certaines pellicules argentiques. C’est-à-dire qu’il expliquait que quand on veut transférer une image, on doit caler les couleurs, l’étalonnage des couleurs, or sur certain type de pellicules, si on calle l’outil numérique, les 3 couleurs primaires qui servent de repère, on part du rouge, alors le jaune et le bleu vont être décalés et inversement si l’on se cale sur une autre des 3 couleurs. Bon, des choses qui, du point de vue du spectateur ordinaire, ne saute pas aux yeux, mais en réalité, il se passe toujours une sorte de mini-trahison de l’objet initial, dont il faut avoir conscience et qui ensuite, le numérique permet tellement de choses que probablement ça reste un atout et une avancée. On peut faire infiniment plus de choses avec le numérique que ce que permettait la restauration physique des copies argentiques auparavant, en terme justement d’étalonnage, d’harmonisation des contrastes, d’effacement des défauts de la pellicule aussi (rayures, etc…), de traitement du son, c’est aussi très important, mais d’une certaine manière, on peut faire tellement de choses que le danger est de vouloir justement polir la copie de telle manière que l’on arrive à un objet qui en réalité n’est plus, enfin… de toute façon ce n’est plus la même chose voilà ! De toute façon, il faut partir du principe que ce que l’on obtient avec un transfert numérique, et a fortiori s’il y a restauration, c’est que l’on arrive à un artefact qui n’est pas le film d’origine, voilà, c’est autre chose. C’est souvent très bien, mais c’est autre chose, mais parce que tout simplement le support n’est pas le même, donc le rendu n’est pas le même, le grain n’est pas le même, la luminosité n’est pas la même, etc… et si en plus on ajoute des corrections, voir parfois des effets, ça, Béatrice vous le racontera peut être, mais elle elle avait supervisé, il y a 6 ou 7 ans, la restauration du film Tess de Roman Polanski, qu’il a tourné en Angleterre à la fin des années 1970 et qu’il a restauré au début des années 2010 avec le CNC. Roman Polanski est toujours vivant, il a donc participé au processus de restauration et elle m’avait raconté qu’il y avait un moment où il s’est dit « Ah oui mais là sur telle scène, en fait, je me souviens qu’à l’époque je voulais faire un effet particulier mais qu’on pouvait pas le faire avec les moyens qu’on avait à l’époque, mais maintenant avec le numérique on peut, donc voilà je vais insérer cet effet ». Mais en fait, le CNC a réussi à lui dire que non on ne peut pas faire ça parce que c’est un film de 1979 donc il faut que ça reste un film de 1979 et que si on rajoute un effet numérique de 2012, ce n’est plus le même film, c’est plus le même objet, avec tout ce que cela veut dire aussi avec ce que le spectateur du futur risque de perdre en connaissance de l’histoire du cinéma et que si dans 50 ans, dans 100 ans, on voit le Tess restauré en 2012, à la rigueur si on a perdu un peu l’histoire de la technique cinématographique, ce film risque de nous induire en erreur en nous faisant penser que l’effet était possible en 1979, alors qu’en réalité non, donc voilà… En effet ça pose tout un tas de problème de ce genre là qui sont épineux. C’est-à-dire qu’à chaque film, y a un cas d’étude à part parce que d’un côté on a cette palette d’outils incroyable qu’offre le numérique, incomparable avec ce que l’on avait auparavant quand on devait traiter matériellement, physiquement la pellicule et d’un autre côté, le risque de trahir l’objet, de le travestir, de le modifier à tel point que finalement il ne soit plus le même. Cela a été le cas dans les mêmes années 2011/2012, de la restauration de la Grande illusion de Jean Renoir, un film de 1937, considéré comme l’un des summums de l’histoire du cinéma français et même de l’histoire du cinéma tout court, et qui a été restauré à partir du négatif original qui se trouve à la cinémathèque de Toulouse, mais par Studio Canal qui en détient les droits, par un système de droit sur les films, ça va, ça vient, c’est des histoires de rachat de catalogue, etc, donc bref c’est les droits se sont retrouvé à Studio Canal. Ils ont fait une restauration qui est assez spectaculaire, pour ceux qui connaissaient le film d’avant, dans le sens où les contrastes sont rétablis de manière très très nette, et surtout le travail sur la bande son est incroyable parce que légendairement, c’est un film qui était célèbre pour avoir une bande son assez pourrie à vrai dire où il y a des moments où l’on entendaient pas très bien la balance entre les dialogues et les musiques qui n’était pas bonne. Pour avoir vu la restauration, au moment où elle est sortie, c’était spectaculaire parce que l’on entendait le moindre mot du dialogue et on pouvait distinguer, la balance des sons était parfaite, le son était complètement nettoyé. Alors le problème c’est que l’on a un objet parfait, voilà, très très beau, mais est-ce que ce film a été vraiment vu comme cela en 1937 ? Et entendu comme cela ? Avec les moyens d’enregistrements et de reproduction de l’époque ? Alors ça n’est pas pour dire que c’était mieux avant, et pour dire qu’il faut toujours conserver les choses en l’état, mais il faut juste en avoir conscience et puis être capable de dire à un certain moment « Non là c’est trop » ou « Attention, il faut… ». Ce qui devient difficile parce que d’une part le patrimoine cinématographique et des films anciens sont devenus un objet culturellement, médiatiquement très important avec une exposition qu’il n’y avait pas il y a 25 ans, c’est vraiment… aujourd’hui on est vraiment dans une… et il y a une floraison de festivals qui portent sur les films anciens, il y a eu depuis les années 2000 l’ouverture de sections patrimoine dans les grands festivals internationaux, à commencer par Cannes, avec la fameuse section « Cannes Classiques », qui expose une sélection des meilleures restaurations de l’année, donc c’est vraiment la restauration qui est exposé en tant que tel à Cannes, ou encore Venise et Berlin on fait la même chose à peu près. »

Marina GRAESEL – Mais à quoi c’est dû justement cette envie de … ?